これまで訪れた場所は「盛岡、紫波町(岩手県)」、「五島列島(長崎県)」と、「非日常」を求め、地元である京都からはなかなか遠くて頻繁に行くことのできない場所を選んできましたが、今回は頻繁に行く場所である「東京都内」を行き先に選んでみました。

過去の記事

歴史と自然が融合する島、五島列島を訪ねて【八清の自由研究2023 その23】】

レトロな雰囲気の残る盛岡、公民連携のまちづくり視察【八清の自由研究2022 その21】

東京は坂の多い風景や洗練された街並み、高層ビルの中にふと現れる古き良き昭和レトロの建物など、区やエリアごとに見せる顔が違うので訪れるたびに新鮮でワクワクしてしまうのです。

今回そんな東京で「非日常」を求め、都会のオアシスと言われる「ホテル椿山荘東京」を行き先に選んでみました。

ホテル椿山荘東京は国内ホテルランキング上位かつガイドブックなどで最高位の評価を得ているホテルです。

以前、「美の巨人たち」でもホテル内の庭園の特集が取り上げられていました。

昨年家族と東京に行く機会があり、母の希望で文京区関口にある東京カテドラル教会へ。

教会の正面にあるホテル椿山荘東京の文字を見て、「ここの庭園行ってみたいね~」、「泊まるなんて夢のまた夢だろうな~」と通り過ぎた憧れのホテル。

それから半年経ち、出張研修の行き先を考える時に、「この機会にぜひ宿泊してみたい!」、「椿山荘の庭園散策をしたい!」と思い、即決しました。

有難いことに当社の出張研修制度は家族(二親等まで)であれば、同行が可能であるため、両親を連れて宿泊してまいりました。

JR目白駅からバスで約15分。

学習院大学や日本女子大学のある閑静な住宅街を進んでいき、車窓から東京カテドラルの美しい建築を眺めながら、ホテル椿山荘東京へ向かいます。

正面玄関を進むと、大きなシャンデリアと厳かで上品な雰囲気のあるロビーが出迎えてくれます。

東京都心を一望できるシティビューの客室

今回の宿泊では、庭園の見えるガーデンビューではなく、東京の都心が一望できるシティビューのお部屋に1泊することにしました。

お部屋に入るとスタッフの方が「カーテンを開けますね」と全自動開閉のスイッチをON。

カーテンが開くと、東京都心の夜景が窓一面に広がります。

部屋からは東京タワーと東京スカイツリーが...!

何と贅沢なのでしょう...!

部屋の窓が大きくて、夜景を独り占めした気分になります。

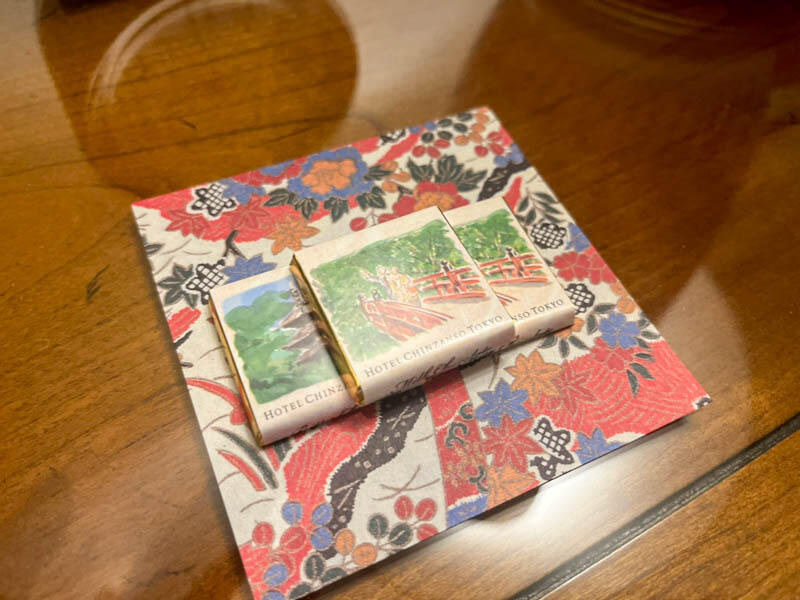

テーブルには庭園の弁慶橋が描かれているオリジナルのチョコレート。

このようなふとしたおもてなし、嬉しいですよね。

アメニティはロクシタン製のセット、東京・大島産の椿油と石鹸のセットです。

アメニティの椿油と石鹸は実際に椿山荘のオンラインストアでも販売されているものです。

一通りルームツアーをして、もう一つの目的地である「庭園」へ向かいたいと思います。

庭園の名物でもある「東京雲海」。

皆様ご存じでしょうか。

現代の技術によって、自然溢れる庭園一体に霧が広がり、あっという間に雲海が出来上がります。

自然界の雲海といえば、竹田城が有名ですが、ここホテル椿山荘東京ではホテル利用者に限り毎日朝、昼、晩にゆったりと雲海を鑑賞でき、夕方~夜は季節ごとに変わる演出を楽しむことができます。

私が訪れたのは満月の綺麗な秋ということで、「TOKYO MOON 〜雲と月〜」という演出を鑑賞しました。

霧を空に噴射し、霧状のスクリーンを作り出したところにホテル屋上から撮影された東京の月を投影するという演出です。

これを聞くだけで、ワクワクしてきます...!

午後9時半。

ロビーでいただいたタイムスケジュールを見ると東京雲海出現まであと10分。

待望の庭園へ足を進めていきます。

庭園に出ると幻想的な足元の明かりを辿り、雲海の出現する幽翠池まで向かいます。

時間になると池の水面がカラフルに光り、左右から霧がもくもくと出現...!

まばたきする暇もなく、目の前で起こっている素敵な仕掛けに釘付けです。

この風景から...

こうなります。

この景色にうっとりし、翌朝は念願の「庭園」を散策したいと思います。

庭園と椿山荘の歴史

椿山荘の歴史は、南北朝時代にさかのぼります。

その頃には既に椿山(つばきやま)と呼ばれており、椿が自生する景勝地として知られていたようです。

明治時代に山縣有朋がこの場所を気に入り、私財を投じてこの地を購入し、庭園や邸宅を築いたとされています。

この「椿山」の名前にちなんで、「椿山荘」と名付けられたのが始まりです。

京都の「無隣庵」、小田原の「古稀庵」、そしてこの「椿山荘」が山縣有朋の三名園と呼ばれており、これらの名園は山縣有朋のふるさとでもある山口県萩の地形を再現していると言われています。

この東京で故郷・萩に思いを馳せていたのではないかとのこと。

素敵な由来に心がほっこりしてしまいます。

さて、早起きして、庭園を散策してみましょう!

昨晩見た夜の雲海とは180度違う印象の朝の庭園。

朝ももちろん雲海演出は行われているので、霧がまだ少し残っている庭園は山奥にいるかのような感覚に浸ることができます。

散策していくと京都にゆかりのある風景も楽しむことができます。

まず、目に見えてくるのが、朱色が特徴の弁慶橋です。

この弁慶橋の下に流れる清流では毎年5月中旬くらいから蛍の光を楽しむことができます。

地元の小学生が取り組みの一環で蛍を放流しているそうです。

ちなみに昭和30年代頃までは東京でも蛍が見られたとか。

この弁慶橋を渡り、進んだ先に見えるのが昨晩東京雲海が出現した幽翠池(ゆうすいち)です。

山縣が造園した時からあるひょうたん型の池です。

屋上から見ると、海に島々が浮かんでいるような光景を目にすることができます。

気になります...。

池のほとりにはベンチもあるので、雲海の演出中はもちろん、そこから見える風景をのんびり鑑賞するのもおすすめです。

さて、歩いていくと気になるものがありました。

般若寺式石灯篭です。

石灯篭はもともと寺社仏閣に置かれているものでしたが、戦国時代以降は、千利休が古びた石灯篭を置く流行りを生み出し、庭園にも置かれるようになっていきました。

これまでは奈良市の般若寺にある石灯篭が最古のものだったそうですが、調査によって、この庭園にある石灯篭が最古の石灯篭の原型だとわかったそうです。

庭園を進んでいくと三重塔「圓通閣」が見えてきます。

丘の上にあるので、少し登坂を上がっていくので、息があがっている状態ですが、三重塔の迫力に圧倒されて呼吸が整いました。(笑)

この三重塔は国の登録有形文化財であり、室町時代前期に広島県の篁山竹林寺に建てられていたものです。

山縣有朋から庭園を譲り受けた 藤田組 二代目当主・藤田平太郎がここ椿山荘に移築したと言われています。

夜のライトアップされた姿は厳かな雰囲気を醸し出していて、おおいに魅了されました。

ぜひ日中と夜の両方の姿を楽しむことをおすすめします!

さらに庭園を散策しているとふと現れたのは、「白玉稲荷神社」です。

「え!こんなところに神社!?」と驚きました。

この社殿は、京都の下鴨神社にあった社殿を大正13年に譲り受けて移築されました。

伏見稲荷から白玉稲荷を勧請され、椿山荘の守護神となっています。

伏見稲荷近くで生まれた私にとって、ほんの少しご縁を感じた瞬間でした。(笑)

下り坂に差し掛かると、何本ものの全国各地の椿を堪能することができます。

昨年私が出張研修で訪れた五島列島の椿も!

ここでもご縁を感じました。(笑)

季節外れの椿が1輪だけ咲いており、お隣を歩いていたご夫婦と「素敵ですね~!」と会話を楽しむことができたのも良い思い出です。

ホテル滞在だけでなく、心ゆくまで庭園を散策し、都会のオアシスを満喫することができました。

日本の歴史が庭園の各所に散りばめられており、全国各地を旅した気分にさせてくれます。

文章で庭園の素晴らしさを表現するのは難しいですが、いかがでしたでしょうか。

ぜひ訪れていただきたい場所です。

チェックアウトの際に、スタッフの方から「いかがでしたか?楽しんでいただけましたか?」と笑顔でお声掛けいただき、滞在の最後まで居心地の良い丁寧な対応をしていただきました。

ホテル滞在から庭園散策まで贅沢な非日常を都心で楽しむことができる「ホテル椿山荘東京」。

次回はガーデンビューのお部屋で宿泊してみたい...!

憧れのホテルは何度も人を惹きつける魅力がありますね!

ホテル椿山荘東京

オンラインストア

ほかの記事を見る

八清社員が日本各地へ興味が赴くままでかけ、見て、聞いて、普段の業務では得られない知見を広めてきましたのでレポートします。

コメント