こんにちは。IT推進室の安藤です。

前回の出張研修ではドローンの民間資格である「JUIDA 無人航空機操縦技能」取得をレポートいたしました。

前回の自由研究記事

JUIDAドローン資格 無人航空機操縦技能取得【八清の自由研究2023 その30】

今回は国家資格となる「二等無人航空機操縦者」資格取得をレポートします。

無人航空機操縦者技能証明とは?

無人航空機(ドローン)を飛ばすには、飛行場所・飛行方法・機体の重量などに応じて、国土交通省の許可や承認が必要になるケースがあります。

特に以下のような飛行(特定飛行と呼びます)を行うには、従来は個別に申請・審査を通す必要がありました。

- 目視外飛行

- 人または建物の密集地域(DID地区)での飛行

- 夜間飛行

- 第三者の上空を飛行

- 補助者なしでの飛行

しかし、無人航空機操縦技能証明(二等)を取得すると、これらの飛行方法に対して業務目的の場合に包括的な承認が得やすくなります。

また、二等資格では第三者の上空の飛行はできませんが、上位資格となる一等では可能となり、物流など都市部での高度な利用ができるようになります。

しかし、一等は高度な知識・技能を必要とし、取得までに要する金銭的負担も大きくなります。

私の場合、建物や敷地の簡易調査や空撮による建物の撮影等を想定しているため、第三者の上空を飛行する必要はなく、二等資格で十分です。

無資格でも飛ばすことはできますが...

法律上、資格を持たずともドローンを飛ばすことは可能ですが、前述のように1~5のような特定飛行を行うには都度申請が必要となり、審査のハードルも高くなります。

安全性と法令順守を求められる場面では、国家資格の有無が「信頼性の証」として見てもらえるのも、取得のメリットだと思います。

資格取得までの流れ

ドローンの国家資格(二等)は、自動車免許の取得制度とよく似た構造を持っています。

自動車免許では

- 運転免許センターで直接試験(学科・技能)を受けるルート

- 指定自動車教習所を卒業すれば技能試験が免除されるルート

の2通りがありますよね。

実はドローンの国家資格(二等)も同じように、

- 指定試験機関で学科や技能試験を受ける直接試験ルート

- 登録講習機関(認定スクール)で講習と修了審査を受け、技能試験が免除されるルート

の2通りがあります。

今回、私はすでに民間資格を所持していたため、「経験者コース」として登録講習機関(認定スクール)で講習と修了審査を受けるルートを選びました。

昨年に引き続き、今回もドローンスクール&コミュニティ「空ごこち」にお世話になることにしました。

実際の取得までのステップ

私が資格を取得した際は、以下のような順番で進めました:

- 事前オンライン学習と確認テスト(学科)

- スクールでの実地講習と基礎資格の修了審査(技能)

- 学科試験(CBT方式)合格

- 身体検査(書類提出)完了

- 限定解除講習受講と限定解除の修了審査合格(昼間限定・目視内限定)

- ドローン情報基盤システム(DIPS)を通じて技能証明を申請 → 資格取得

「限定解除(昼間・目視内)」は、基礎資格の講習とは別日程で実施されましたが、講習機関によってはまとめて受けられる場合もあるようです。

①事前オンライン学習と確認テスト(学科)

スクールに申し込むと、まずは自宅で受講できるeラーニング教材が提供されます。

航空法、安全管理、無線通信、気象、機体の構造などについて体系的に学ぶことができます。

すべての講習終了後に確認テストがオンライン上で実施されます。

技能講習までにすべてのeラーニング動画の視聴完了と確認テストへ合格する必要があります。

今回私は経験者コースでしたので、講習時間は短縮されており、5~6時間ほどの動画視聴でしたが、初学者コースでは10時間ほどの動画視聴になるようです。

事前オンライン学習で使われていたテキスト

②スクールでの実地講習と修了審査(技能)

ホバリング、前後左右の移動、8の字飛行、緊急着陸の操作などを繰り返し行い、安全かつ正確な操縦スキルを身につけます。

経験者コースでは2時間の講習時間の中で、試験内容・コースの説明と、机上審査・飛行前点検や飛行後点検などの口述審査についてどのような事をする必要があるかの講習と実技練習を行いました。

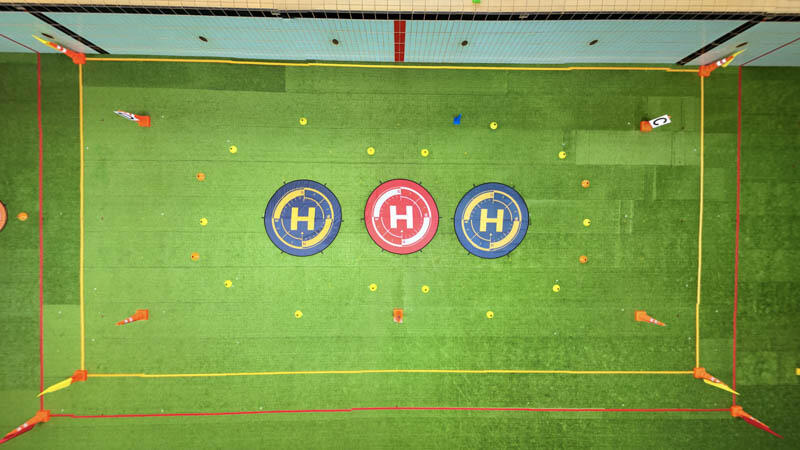

講習会場は前回と同じく、元ホテルのプールを活用したドローンフィールド。

修了審査は実地講習とは別の日に、別の会場で行われました。

元は小学校だった施設の体育館でした。

ユニークな施設でしたので後ほど紹介します。

会場に着くとすぐに試験がはじまり、5分ほどの机上試験、飛行前点検、実技試験、飛行後点検、事故・インシデントについての口述試験の順に行われ、1時間弱ほどで終わりました。

かなり緊張していましたが、なんとか一発合格することができました。

正式な合格通知は数日後になるのですが、試験官からの試験後のコメントなどからも手応えは十分でした。

技能試験の具体的な内容については、以下のYoutube動画が詳しく説明してくれていましたのでご参考ください。

③ 学科試験(CBT方式)

国家資格の学科試験は、全国のCBT会場で受験できます。

内容は四肢択一式で、70%以上の正答で合格。

①のオンライン学習で学んだ範囲の中から出題されます。

※この試験は、③の技能試験の修了審査よりも先に受けておくことも可能です。

④身体検査(書類提出)完了

視力・色覚・聴力・運動能力など、操縦に支障がないかを確認するための検査です。

有効な公的証明書の提出もしくは医療機関の診断書の提出により完了します。

今回私は、有効な公的証明書として自動車運転免許証の提出により完了しました。

この身体検査も、他のステップと順序に関係なく先に受けておくことができます。

⑤限定解除講習受講と限定解除の修了審査合格(昼間限定・目視内限定)

無人航空機操縦者技能証明(二等)には、初期の段階では「昼間限定」「目視内限定」といった飛行条件の制限(限定)」が付いています。

自動車でもAT限定などありますが、それと同様です。

これらの限定を解除することで、以下のような飛行が可能になります:

昼間限定解除:夜間飛行が可能になります。夜の点検作業や、夜景の空撮業務などに対応できます。

目視内限定解除:モニター越しでの目視外飛行が可能になります。

広範囲な調査・測量、点検用途で重要です。

限定解除には、登録講習機関(認定スクール)での追加講習と修了審査が必要です。

1時間の講習とその後すぐに行われる修了審査のセットになっており、昼間限定解除と目視内限定解除のそれぞれで1セットの受講が必要です。

受講スケジュールを調整してもらったおかげで、これらの限定解除は1日のうちに終えることができました。

修了審査の内容は、飛行前点検・飛行後点検などほとんどの項目は②の修了審査と同じで、ドローンを飛行させる部分のみがそれぞれの限定解除ごとに異なっています。

⑥ドローン情報基盤システム(DIPS)を通じて技能証明を申請

③技能講習(修了審査)、④学科試験、⑤身体検査の3つが完了した時点で、「ドローン情報基盤システム(DIPS)」から、国家資格としての申請手続きを行えます。

⑤の限定解除については後からも行えますが、その都度申請と書類提出が必要になるため、私は限定解除もすべて完了してから申請手続きを行いました。

無事に一通りの手続きを終え、国土交通省の承認も得られました。

あとは、技能証明証が郵送で届くのを待つのみです。

国家資格を経て見えた、今後のドローン活用

前回、民間のドローン操縦資格を取得したことをきっかけに、八清としても業務への活用の可能性を模索する取り組みが始まりました。

ドローン機体の導入に加えて、国土交通省による一年間の包括申請を取得し、実際に数回の空撮を行ってきました。

この1年間での飛行回数は4回ほどと決して多くはありませんが、現場でドローンを実際に飛ばしてみることで、安全飛行のための施策や、近隣の方々へのプライバシー配慮の重要性など、実務上の課題が徐々に見えてきました。

今回、国家資格の取得に向けて講習や審査に取り組んだことで、そうした課題意識がより明確になり、単なる知識としてではなく、操縦者としての責任感としてもしっかりと自分の中に定着したと感じています。

今後は、より安心かつ安全な運用体制の構築を図るとともに、近隣への配慮や法令遵守を前提とした信頼されるドローン活用を実現したいと考えています。

また、空撮にとどまらず、屋根上からの現況確認など、建物調査や点検といった実務への応用にも取り組んでいきたいと考えています。

2024年6月に八清で購入したドローン(DJI Mini 4 Pro)

元小学校を活用した複合施設「アクティブ・スクウェア・大東」

今回、無人航空機操縦技能証明(二等)の修了審査が行われたのが、「アクティブ・スクウェア・大東」という施設でした。

事前にGoogleのストリートビューで施設の手前部分にグラウンドが見えていたのと、ドローンスクールのwebサイト内では体育館でドローンを飛ばす様子の写真があったことから、運動施設だと認識していたのですが、実際に訪れてみると、すぐに「元学校」であったことが分かりました。

施設内は、かつての学校施設をうまく活かして構成されています。

たとえば、学校机・椅子が残る昔ながらの教室は主に撮影ロケーションとして利用されることが多いようです。

また、教室に会議机と椅子を配置したスペースは会議室としての利用、職員室だったスペースは家具も家電もない広いオープンスペースになっており、展覧会やフリーマーケット等のイベント利用が推奨されています。

グラウンドや体育館、相撲の土俵も借りることができます。

家庭科室も貸し出し対象となっており、料理教室などでの利用が推奨されています。

ただし、調理台はもともと小学生向けに設計されているため、大人が使用するにはやや低く、調理の際には腰をかがめる必要があるそうです。

そのため、施設側からは「工夫してご利用ください」とのアナウンスがされています。

元小学校という施設の個性を活かしながら、校舎内にはかつての小学校らしい雰囲気がしっかりと残されています。

一方で、トイレは現代風にリフォームされており、車椅子対応のバリアフリートイレも完備。

清潔感があり、誰でも安心して利用できる環境が整っていました。

また、小学校として使われていた当時にはおそらく設置されていなかったであろうエレベーターも新たに導入されており、階段の移動が難しい方にも配慮された造りになっています。

私が訪れた際にも、朝から年配の方々がオープンスペースでくつろいだり、おしゃべりを楽しんだりする様子が見られ、この場所が地域の交流や憩いの場として親しまれていることが伝わってきました。

京都市でも元小学校を活用した施設がいくつかありますが、こうした"地域とつながる開かれた施設"としての再活用は、今後さらに広がってほしいと感じます。

教育の場だった空間が、今度は人と人をつなぐ場所へと役割を変えているのはとても意義のある取り組みだと思います。

ほかの記事を見る

八清社員が日本各地へ興味が赴くままでかけ、見て、聞いて、普段の業務では得られない知見を広めてきましたのでレポートします。

コメント