鳥取県倉吉市にある『白壁土蔵群』へ伺いました。

この一帯は、重要伝統的建造物群保存地区となっており、1998年(平成10年)12月25日に選定。

その後、2010年(平成22年)に拡大選定を受けて今の広さとなっています。

このまち並みができた歴史としては室町時代にまで遡ります。

現在は廃城になっている打吹城(うつぶきじょう)の城下町として発展。

江戸時代には陣屋町として整備され、当時の面影を残す建物が現存しています。

明治・大正時代から続くお店、リノベーションをされて新しく生まれ変わったお店、今は営業されていないですが当時の店構えが残る昭和レトロな建物など、時代の移り変わりを感じることのできるまち並みでした。

そんなまち並みの一角に、倉吉白壁土蔵群があります。

その名の通り、白壁の土蔵が建ち並び屋根瓦は赤い瓦。

側には玉川が流れ、なんとも美しい景観をつくり出していました。

赤い瓦は石州瓦といい、山陰地方の風土の一つで島根県石見地方の石州瓦を起源とし、焼成温度が1200℃以上と高いため、凍害に強いのが特徴です。

重要伝統的建造物群保存地区の中で、興味を引く建物がいくつもありましたが、その中で2つの建物についてお話したいと思います。

一つは『豊田家住宅』。

もう一つは、この豊田家住宅を拝見させて頂いた際に紹介された『倉吉淀屋』です。

豊田家住宅

国登録有形文化財に指定されています。

『倉吉の歴史講談』の会場にもなっており、贅沢な造りの建物と共に歴史と文化を感じました。

主屋は明治33年(1900年)建築の木造2階建で、倉吉の伝統的な町家形式を保持しており、呉服屋が営まれていた当時は随分と繁盛したそうです。

大きな特徴と思えたのは、店舗部分の土間より奥にある座敷です。

吹抜けとも思える、天井高になっており室内の広さ以上の開放感を演出していました。

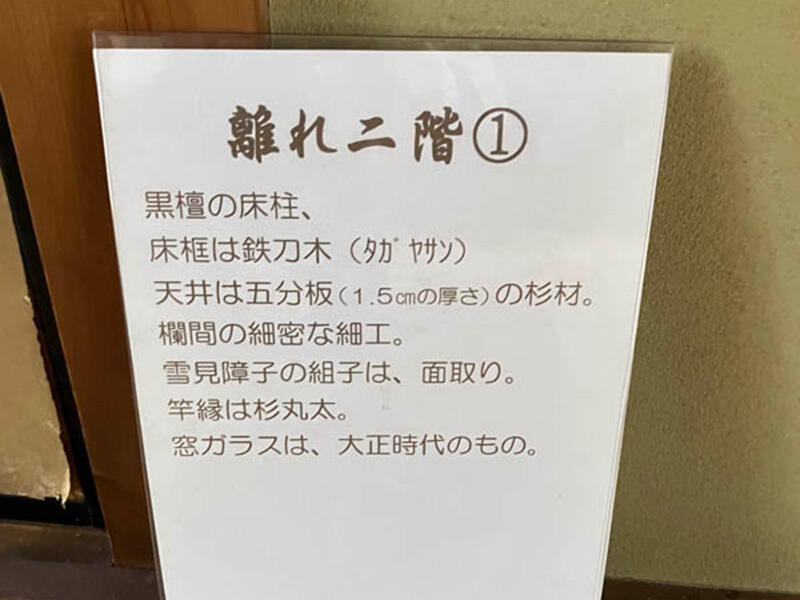

また、離れは昭和5年(1930年)に建築されており、各所に上質な材料が使用され、昭和初期の繁盛していた歴史と貴重な和風建築を拝見しました。

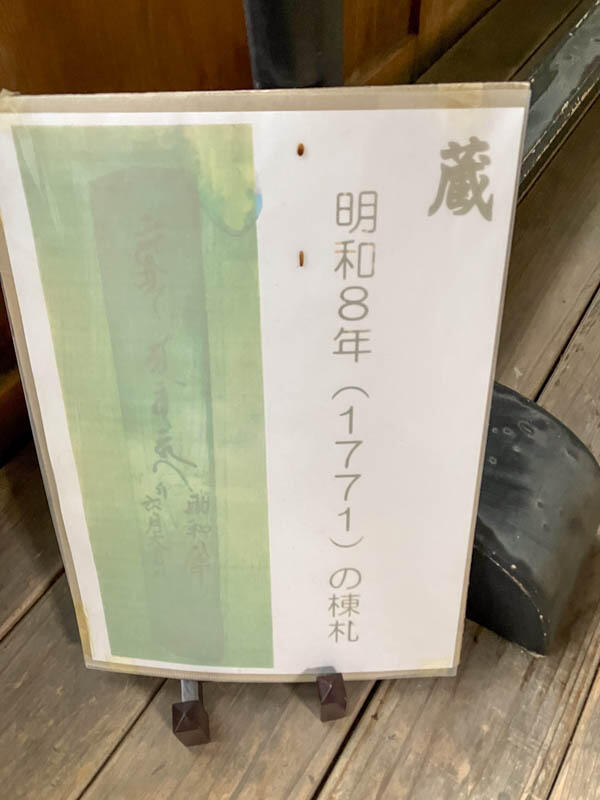

見学できませんでしたが、奥には蔵もあり明和8年(1771年)の棟札が残されていて、長い歴史を感じさせる建物が今も残っていることに感動を覚えました。

建物の歴史を紐解く中で、軒先に年代ごとの特徴があるそうで、有識者が軒先を見れば、大体いつ頃の建物かがわかるとのこと。

詳細は伺え無かったですが、京町家のように外観で年代がわかるという特徴もあるようです。

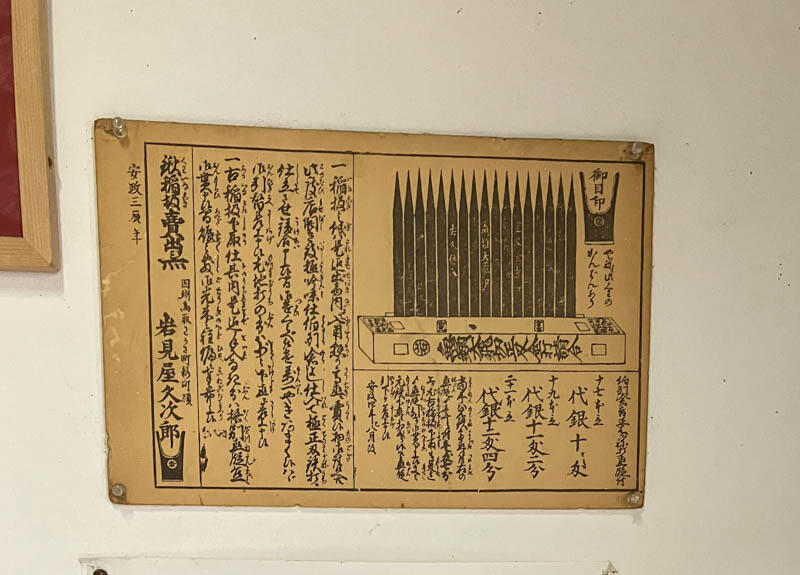

次にご紹介する倉吉淀屋と関係が深く、倉吉が繫栄した要因の一つではないかと言われる『稲扱千刃』(いなこきせんば)についてのお話も伺いました。

収穫した稲穂からモミを取る脱穀の為の農具で、従来の脱穀に比べ3倍の作業効率を誇る優れもので、江戸時代後期は全国に広がり日本一の生産量を誇ったそうです。

倉吉淀屋

重要伝統的建造物群保存地区からは少し外れた場所にある建物ですが、主屋は宝暦10年(1760年)建築の倉吉市に現存する商家建物の中で現存する最古の町家建物となっており、市指定有形文化財に登録されている旧牧田家住宅(倉吉淀屋)です。

牧田家・倉吉淀屋の歴史は倉吉を代表する商家で、淀屋橋で有名な大阪の豪商「淀屋」と密接な関係を持っていたといわれています。

淀屋橋との関係はマンガで紹介されています。

『倉吉淀屋』まんがパンフレット

建物としては主屋と付属屋からなり、主屋は屋根を太い垂木で支える独特の構造をしており、平成19~20年度に復元修理をされています。

付属屋は、天保9年(1838年)に建築され、数寄屋風の広い座敷となっており、江戸時代の倉吉商人の繁栄ぶりも伺えます。

平成28〜29年度に門と式台玄関を復元修理されています。

歴史などについて、もっと触れたい部分はありますが、構造補強や改修工事について伺ったことをお伝えしたいと思います。

入り口を入ると、柱の足元が傷んだりして弱くなった際に、部分的に取り換える根継ぎと言われる工法の代表格である『金輪継ぎ』が目に飛び込んできます。

非常に強固に仕上がる造りで、あらゆる方向に強度が得られる利点がある一方、精度の高い技術力が必要となり職人技が試される手間暇が掛かるものでもあります。

この、倉吉淀屋の建物は2006年(平成18年)に倉吉市に寄贈され、その際に、土地と付属屋に関して倉吉市が購入することで改修プロジェクトが始まります。

改修前は3区画に分けたような建物に増改築がなされて賃貸利用されていました。

元の外観や間取りに復元するための研究と改修を施され、今のような美しい外観と当時の状態が良く分かる内装に仕上がっています。

改装前の外観

現在の外観

その際に研究・検討された仕口のサンプルが多く並び、実際に手で触れて見ることができ、細かく計算された職人さんの技術力の凄さを感じることができます。

先に紹介した『金輪継ぎ』もあり、サンプルを作るだけでも気が遠くなりそうな作業に思えるものが、建物が建っている状態で行われたことを考えると、職人さんの偉大さがよりわかるのではないかと思います。

『豊田家住宅』と同じく、土間から座敷に入った部屋内の天井は一段、高くなっていました。

非常に面白い体験を今回もすることができ、歴史や文化にも触れることができる良い機会となりました。

ほかの記事を見る

八清社員が日本各地へ興味が赴くままでかけ、見て、聞いて、普段の業務では得られない知見を広めてきましたのでレポートします。

コメント