こんにちは。

メディアデザイン部の原です。

デザインの仕事の本質は、商品をより素敵に見せる。

付加価値を生み出して認知に繋げる仕事だと認識しています。

そんな思考の癖なのか、何気ない風景も出来事も、面白く、素敵に見えてくるのが私の日常。

しかしそれを、商品としてブランディングする場合、どんな魅せ方で表現するのかは、容易なことではありません。

私が最近気になっていたのが、近年流行のレトロブームも相まって、人々の注目を集める銭湯文化。

私自身、2時間以上お風呂に浸かることもあるお風呂好きですが、温泉や銭湯、そのレトロな日本文化が織りなすロマンは、どうしてこう私たちを魅了してやまないのでしょうか。

その魅力を探るため、日本最大の温泉郷、大分県別府市・由布院市に赴きました。

湯けむりが作り上げるオリジナリティ

大分県別府市鉄輪。

街を歩いていると、排水溝など至るところから湯けむりがあがっています。

この地域に住む人にとっては当たり前のものであっても、何も無いところからも湯気が上がる景色は、もの珍しく、けれど街と馴染んでいて、1つの価値のある風景を作り上げていました。

どこか哀愁漂わせる暗いイメージですが、不思議と陰鬱さはなく、幻想的で癒される景色です。

これは、温度が100℃近い沸騰泉が多い別府ならではのものです。

別府では、いたるところから熱湯や噴気が噴き出し、耕作も困難だった当時の状況が地獄のイメージと重なったために「地獄」と呼ばれるようになったとのこと。

驚いたのは、観光のために作られたものではなく、自然が長い年月をかけて作り上げた自然の産物だということです。

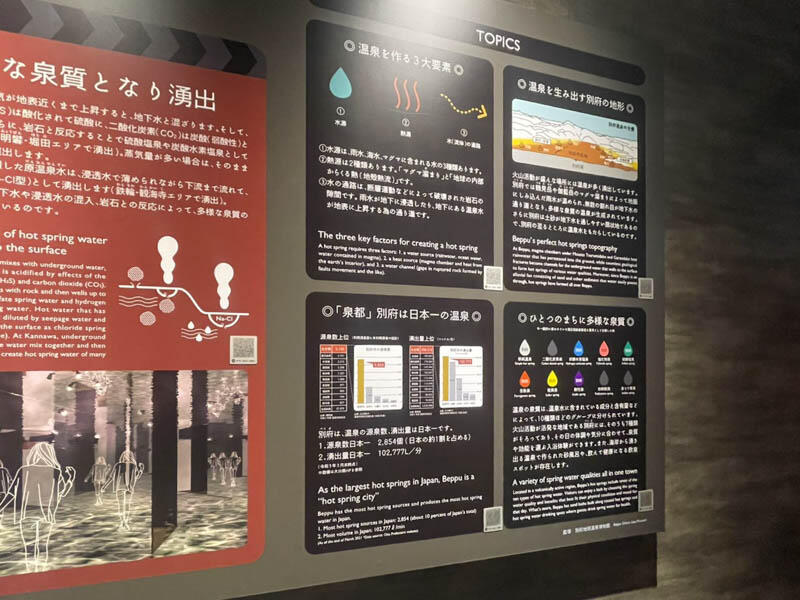

温泉が生成されるメカニズムを探しに

別府温泉は、源泉数、湧出量ともに日本一を誇る最大の温泉郷。

その所以を知りたくて、別府に降り立ったその足で「地獄温泉ミュージアム」に向かいました。

地獄温泉ミュージアムは温泉を体感しながら学べるアカデミック・エンターテインメント施設です。

地獄温泉ミュージアムで知ることができたのは、「50年の歳月をかけて温泉が生まれるまでの長い旅。」の物語。

自分自身が雨粒(水分子)になった設定で、各セクションを巡り、雨水が泉水として湧き出すまでの秘密に迫ります。

各セクションでは、イラスト、映像、ナレーションが融合したプロジェクションマッピングで紹介され、地中空間が表現されたアートに没頭しました。

別府が日本一の温泉郷と言われる所以は、湧出量の秘密は、火山活動の熱と火山性扇状地が生み出す豊富な水だということが分かりました。

さらに、山々に降り注ぐ雨水のうち、わずか16%が、別府の豊かな土壌で様々なミネラルやイオンと融合することで育まれ、50年もの歳月をかけて自然に湧き出るのだそうです。

温泉は、まさに奇跡の産物とも言えるでしょう。

抽象的な地中空間や温泉が有限資源であるというプロセスを、親しみやすくわかりやすいデザインと工夫された演出で楽しく学ぶことができます。

大人でも楽しめる内容で、あまりの満足度の高さに各セクションを回り終わったあとに思わず拍手をしてしまうほどでした。

特に、来場者が雨粒から温泉水になるまでを水になった目線で体験できる発想には、ユニークさもありながら来場者がしっかりと学べる工夫がされていて、「楽しく学んでもらいたい」という制作者の意図を感じます。

地獄温泉ミュージアム

風景としての温泉を楽しむ

人々の営みと交わる中で価値が見出された温泉地。

温泉について詳しくなったところで、「地獄湯めぐり」を楽しむことにしました。

今回は、3か所の地獄を巡りました。

まずはコバルトブルーの色をした「海地獄」。

自然のものとは思えないほど鮮やかな色をしてました。

温泉が地上に湧き出す際に空気に触れて酸素と結合することで、含まれている物質の泉質によって色が変化するのだそうです。

海地獄の庭園で「鬱金桜(ウコンザクラ)」を発見しました。

「鬱金桜(ウコンザクラ)」は数百種類の桜の中で、唯一黄色い花を咲かせる品種でとても珍しく、見られたのはラッキーでした。

前職はフラワーコーディネーターをしていたので、珍しい植物を見かけるとつい写真を撮ってしまう癖が抜けないようです。

「白池地獄」

落ち着いた雰囲気の和風庭園の中にあり、少し蒼白い色をしています。

植栽や石のように、湯けむりが庭園の景色の一部となっていました。

「鬼石坊主地獄」

粘土質の泥中に湯玉がぽこぽこと湧き上がっています。

たしかに、沸騰して湧き上がる形が丸くて坊主頭のよう。

絶え間なく湧き上がって形が変化するので、丸い形をシャッターに収めるのにとても苦労しました。

様々な色や姿の温泉の景色が楽しめるのも、10種類以上もの泉質を持つ、別府温泉ならではの恵みですね。

温泉について学んだあとだったので、温泉に対する見方が変わったことを実感しました。

由布院温泉の玄関口、由布院駅

別府から、湯布院に向かうため、由布岳をバスで越え、由布院温泉の玄関口・由布院駅に降り立ちました。

まず目の前に広がっていたのは由布岳がそびえたつ圧巻の景色。

自然に囲まれながらも、どこか洗練された都会的な町並みのコントラストに、心惹かれました。

驚いたのは駅舎の天井の高さです。

木造のモダンな駅舎は、大分県出身の建築家・磯崎新氏によるもので、高さ12mにも及ぶ吹き抜けのロビーが広々としています。

また、日本でも数少ない改札口を設けていない駅としても知られていて、この日もたくさんの観光客でにぎわっていたのですが、改札機とその音がないというだけで、よく知るせわしない駅のイメージとはかけ離れたゆったりとしたローカルな印象を持ちました。

1番ホーム奥には足湯が設置されており、湯の町・由布院ならではの光景でした。

偶然にも、特急「ゆふいんの森」、「かんぱち・いちろく」という2つの特急列車がホームに並んで入線している姿を見ることができました。

由布院駅隣に位置する、全面ガラス張りの一際存在感のある施設を発見しました。

「由布市ツーリストインフォメーションセンター ~YUFUiNFO(ゆふいんふぉ)」、観光案内所です。

「ゆふ」「ゆふいん」「インフォ」の3つを組み合わせて「YUFUiNFO」という名称も秀逸ですね。

建築家・坂茂氏が手掛けた建物で、Y字型の立体的な木造柱が特徴的です。

2階には由布岳を望める展望デッキがあり、雄大な由布岳を望むことができました。

駅舎と観光案内所。

寄り添う2つの特徴的な建物を眺めるという贅沢を味わいました。

温泉地ならではの自然が創り出す絶景

湯の坪街道を抜けて、散策のゴールである由布院の観光名所・金鱗湖へ向かいました。

半分は温泉、半分は冷泉が湧くという珍しい湖で、その影響から秋~冬のシーズンには朝霧の絶景が望めます。

残念ながら、この日はとても暖かく朝霧の幻想的な景色を目にすることができませんでした。

由布岳のふもと。

自然豊かな風景が広がる穏やかな場所で、まるで日常を忘れるロケーションです。

「地獄」と呼ばれていた地域が愛される観光地になるまでの歴史に思いを馳せながら、金鱗湖の湖岸で一息つきました。

今回の研修を通じて意外だったのが、温泉を"地獄のようだ"と忌み嫌っていた時代があるということ。癒しを求めて、誰もが愛してやまない温泉ですが、「地獄」と呼ばれてきた時代があったことです。

発想の転換で地獄が観光地へ。

自然のままで素敵なものを、より素敵に見せるブランディング術。

それはものの見方を変える発想の転換から生まれるものだということを、改めて知ることができました。

仕事柄webデザインや広報と向き合う日々ですが、webデザインは自己表現のアートではなく、伝えたい「言葉」をデザインするもの、だと教わってきました。

そのせいか、商品のイメージに合うデザインや、ターゲットに沿うデザインを提案をすることに固執していたような気がします。

ですが、それが時に、全く新しいものを生み出すことに躊躇をしてしまう要因になることに、もどがしさを感じることもありました。

そんなジレンマを抱えた時に、今回の研修を思い出して、時にはイメージや固定概念に囚われずに、柔軟な思考で形作っていくことにチャレンジすることを選択してみたいと思いました。

ほかの記事を見る

八清社員が日本各地へ興味が赴くままでかけ、見て、聞いて、普段の業務では得られない知見を広めてきましたのでレポートします。

コメント