今回の出張研修では、沖縄県を訪れました。

私にとって、沖縄は小さい頃から何度も旅行で訪れたことのある馴染み深い場所でしたが、これまで"建築"という視点で沖縄を見る機会はありませんでした。

そのため、「これまでとは違った沖縄の一面が見えるのではないか」と思い、沖縄を研修先に選びました。

また、沖縄は他の地域と比べて気候や文化が大きく異なり、その独自の環境が建築にどのような影響を与えているのか、という点にも関心がありました。

沖縄ならではの建築がどのように発展し、どのような工夫が凝らされているのかを実際に見て学ぶことで、より理解を深められるのではないかと期待して、研修に行ってまいりました。

建築家・國場幸房の名建築へ

はじめは、沖縄といえば!という観光名所、「沖縄美ら海水族館」を訪れました。

今回ご紹介する2つの建築物は、沖縄を代表する建築家の1人である國場幸房氏によって、設計されました。

これら以外にも、「ホテルムーンビーチ」や「沖縄県公文書館」など、数多くの建築物を手掛けています。

沖縄美ら海水族館の特徴の一つとして、沖縄の気候を考慮した設計が挙げられます。

強い日差しや突然の雨を遮るため、建物の一部が半屋外の空間としてデザインされています。

また、海への眺望を損なわないよう、建物は山の斜面に沿う形で配置され、公園の景観にも配慮されています。

そのため、屋根は分節化され、低めの軒によって建築のボリュームを抑え、周囲の自然環境と調和するデザインになっています。

屋外のエスカレーターからは、エメラルドグリーンの美しい海を一望することができ、思わず見惚れてしまうほどの絶景でした。

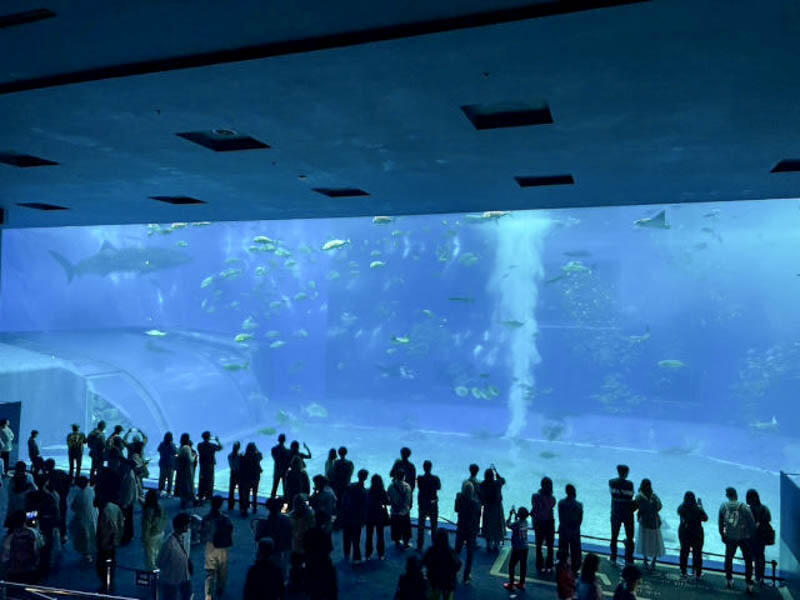

そして、沖縄美ら海水族館といえば、やはりジンベエザメが泳ぐ大水槽が最大の見どころです。

この水槽には、訪れる人々を魅了するさまざまな工夫が施されています。

まず、上部にはトップライトが設けられ、自然光が水槽に差し込むことで、まるで海の中にいるような雰囲気を演出しています。

また、この大水槽には支柱がなく、巨大なアクリルパネルが用いられることで、より開放的でダイナミックな景観を実現しています。

さらに、水槽をさまざまな角度から眺められるような設計が施されており、海底から魚たちを見上げているような感覚を味わえる「アクアルーム」などもあります。

こうした工夫が凝らされた館内の空間は、まるで自分が海の中に入り込んだような気分にさせてくれました。

建築の視点から見ても、沖縄の風土と調和しながら、訪れる人々に特別な体験を提供する素晴らしい建築だと感じました。

次に訪れたのは、那覇市役所です。

こちらも國場幸房氏によって、設計されたものの一つです。「花と緑があふれる庁舎」をコンセプトに、那覇のシンボルとなるよう計画され、2012年に建て替えられました。

市役所というと無機質で機能的な建物を想像しがちですが、この庁舎は都市の中にありながらも自然との調和を大切にした設計が施されており、訪れた瞬間からその独自性を感じました。

建物の前には大きなガジュマルの木が植えられ、入口の両脇には沖縄の守り神であるシーサーが堂々と構え、来庁者を迎え入れてくれます。

また、建物全体の構造は、自然光や風を取り込みやすいよう工夫されており、壁面緑化によって亜熱帯らしい景観がつくられています。

この壁面を彩る植物には、ブーゲンビレアやカエンボクをはじめとする90種類以上の地域特有の植物が用いられており、季節ごとに異なる雰囲気も魅力のひとつです。

市役所とは思えないような外観は、見ているだけで心が癒されます。

中に入っても6階〜12階まで吹き抜けになっており解放感があり、南国らしい植物が垂れ下がっています。

さらに、ここで働く職員の中には、沖縄らしい「かりゆしウェア」を着用している人も多く見られ、建築だけでなく、人々の装いからも沖縄ならではの文化を感じ取ることができました。

庁舎という公共施設でありながらも、沖縄らしさを随所に感じられる建築として非常に印象に残る場所でした。

街歩きから見える琉球民家

次に、実際の琉球民家とはどのようなものなのかを知るため、古宇利島を訪れました。

古宇利島は、沖縄本島北部にあるエメラルドグリーンの海に囲まれた小さな島です。

島内には昔ながらの古民家やさとうきび畑があり、沖縄の原風景が今も色濃く残っているため、今回町歩きするにはぴったりだと思い、足を運びました。

早速島を歩いてみると、赤瓦を発見!

琉球民家の象徴とも言えるのが、赤い屋根瓦です。

この琉球赤瓦は「クチャ」と呼ばれる泥岩を使って作られています。

クチャは沖縄南部で採れる灰色の土で、貝の化石やサンゴの死骸を多く含んでいます。

この土には鉄分が多く含まれており、焼き上げる際に酸化現象によって独特の赤い色に変化するのだそうです。

日本各地で見られる瓦のように高温でしっかり焼き上げる製法ではなく、低温での素焼きによる製法が用いられるため、琉球赤瓦特有の色味が生まれます。

しかし、琉球赤瓦の魅力は美しさだけではありません。

素焼きの瓦は通気性と吸水性が高いため、屋根の湿気を適度に調節し、建物内の風通しを良くする役割を果たします。

また、沖縄の強烈な直射日光による温度上昇を緩和する効果もあり、暑い気候の中でも快適な住環境を生み出します。

こうした機能性とデザイン性の両立が、琉球赤瓦の大きな特徴だと感じました。

次に目にしたのは、沖縄の街並みで必ず見かける「花ブロック」です。

沖縄では戦後、コンクリート住宅が広く普及しました。

その中で生まれた花ブロックも、赤瓦と同様で機能性とデザイン性を兼ね備えた沖縄独自の建築建材です。

沖縄の亜熱帯気候では日差しが非常に強いため、建築物には日差しを和らげつつ風を通す工夫が求められます。

もともとはただのコンクリートブロックの壁でしたが、それでは室内が暗くなってしまうため、ブロックに穴をあけることで、適度に光と風を取り込めるように工夫されました。

この花ブロックには、もう一つ重要な役割があります。

それは"適度なプライバシーの確保"です。

完全に閉じられた壁ではなく、穴の空いたデザインにすることで、外の景色を感じられる開放感を保ちつつ、視線を適度に遮ることができます。

こうした機能的な工夫が、沖縄の暮らしに根付いたデザインとして、現在でも多くの住宅や施設で用いられています。

次に紹介するのは、「魔除け」として知られる石敢當です。

沖縄の街を歩いていると、道端や家の角、交差点の近くなどで見かけることができます。

沖縄には「マジムン」と呼ばれる魔物がいると言われています。

興味深いのは、このマジムンたちには「直進しかできない」という特徴があることです。

そのため、家や道の突き当たりなどに石敢當を設置することで、マジムンが進入できないようにするのだそうです。

もともと石敢當は、ただの台座に石を置いただけのシンプルなものでしたが、時代が進むにつれ、そこに文字が刻まれたり、素材も石だけでなくプラスチックや木版などへと変化したりと、表現方法は多様になっています。

現在では、デザイン性の高いものや、地域ごとに特徴のあるものも見られるようになり、魔除けとしての機能だけでなく、文化的なシンボルとしての役割も果たしています。

京都にも「いけず石」というものがあります。

これは、家の角に置かれた石で、車や自転車が家の壁にぶつからないようにするためのものですが、「ここは通らせませんよ」という意思表示のようにも見えます。

沖縄の石敢當とは目的が違うものの、街の風景の中に溶け込みつつ、独自の歴史や文化を持っている点では共通しているのかもしれません。このように、地域ごとの違いを知ることで、街歩きがより楽しくなると感じました。

次は、お馴染みのシーサーです。

沖縄では、家の入口や屋根の上などにシーサーが置かれているのをよく見かけます。

シーサーとは、実は「獅子」のことで、災難や悪霊を防ぐ沖縄の伝統的な守り神とされています。

シーサーには、口を開けているものと口を閉じているものの2種類があり、それぞれ異なる意味を持っています。

口を開けた雄のシーサーは沖縄の悪霊「マジムン」に噛みついて追い払い、口を閉じた雌のシーサーは今ある幸せを逃さないように守るという意味があります。

今回撮影した写真のシーサーは口を開けているので、これは雄です。

シーサーは沖縄ならではの文化ですが、日本の他の地域にも似たような魔除けの風習があり、その一つが、「鍾馗(しょうき)さん」です。

京都の町家の屋根の上や玄関先に置かれ、同じく悪霊や災厄を祓う役割を持っています。

これも似たような意味があって大変興味深いと思いました。

琉球の暮らしを今に伝える「琉球村」

最後にご紹介するのは、沖縄の伝統的な集落を再現した琉球村です。

ここには、国の有形文化財に登録された古民家が建ち並び、かつて450年続いた琉球の文化が今も生き続けています。

琉球村を歩いていると、沖縄独特の建築の工夫を目の当たりにすることができます。

沖縄では、台風などの強風から家を守るために石垣が積まれています。

石垣には日よけや目隠し、屋敷内と外の境界を示す役割もあります。

また、家の正面に立てられた塀のようなものは「ひんぷん」と呼びます。

これは、沖縄の家における仕切りの一種で、目隠しや魔除けの役割を果たします。

京都の町家に見られる「のれん」や「格子戸」のように、外と内を緩やかに仕切る伝統的な工夫のひとつです。

さらに、沖縄の伝統的な民家は平屋建てが主流で、強風の影響を受けにくいという利点があります。

琉球村の中には、特に歴史的に価値のある比嘉家という古民家があります。

ここでは、実際に沖縄の伝統的な家屋の造りを見学しながら、昔の暮らしの知恵や文化を体感することができます。

様々な古民家の中で、今回は「比嘉家」という国登録有形文化財をピックアップしました。

旧比嘉家は、1877年に建築され、1982年に琉球村へ移築された古民家で、琉球王国時代末期の建築です。

この比嘉家には、沖縄の風土に合わせた建築の特徴がよく表れており、地域独特の工夫が随所に施されています。

比嘉家の中には、昔ながらの生活の一部がそのまま残されています。

かまどは、炊事に使うための土製の炉で、沖縄の家庭で昔から使われてきました。

また、仏壇は家庭の信仰を象徴し、日々の生活の中で大切にされています。

仏壇が家の中心(二番座)に位置しており、内部に3つの段を設けるのみというシンプルな構造です。

沖縄では祖先信仰が根付いており、仏壇は故人を弔うためだけではなく、その先の神となったご先祖様への供養の意味も込められています。

こうした部分を見ることで、沖縄の人々がどのように生活し、宗教的な儀式や習慣を大切にしていたのかが理解できます。

琉球村を訪れることで、沖縄の伝統的な暮らしや建築を肌で感じ、地域の歴史や文化に触れることができました。

おわりに

今回の沖縄での研修を通じて、地域ごとの気候や風土に合わせた建築の工夫を改めて実感しました。

沖縄では、赤瓦屋根や石垣、防風林としてのフクギ並木など、特有の景観が見られ、気候や台風に対応するための知恵が詰まった建築様式に多くの学びを得ました。

しかし、これらの伝統的な古民家は年々減少しており、台風や人口減少、空き家問題などがその要因となっています。

新しい建物への建て替えが進む中で、沖縄の建築文化を守る難しさを感じました。

京都の町家にも共通する点が多いため、今回の学びを今後の仕事に活かしていきたいと思います。

ほかの記事を見る

八清社員が日本各地へ興味が赴くままでかけ、見て、聞いて、普段の業務では得られない知見を広めてきましたのでレポートします。

コメント