「雪国に行きたいのなら、冬に行くべき。その方が少しでもその地域の生活がわかるから」とは、私の恩師の言葉。

そのため、今回の出張研修は、以前より訪れてみたかった「冬の白川郷」をメインとし、金沢まで足を運んでみました。

2月27日(木)岐阜(白川村)

名古屋から高速バスに乗り、2時間半ほどで白川郷に到着。

荷物を置きに先に宿へ伺い、その後村内の散策へ。

冒頭で雪国へは冬に行くとの話でしたが、今年は2月に入り、記録的な大雪が降りました。

なんでも10年に1度とか。

行く直前まで天気予報や積雪情報、ライブカメラを確認し、少しハラハラしながらも、何とかセーフ。

白川郷の宿の方のお話では、「先週宿泊予定でしたら、お断りのご連絡をしようとしていました。」という状況だったそうです。

さて、宿の方にいただいた地図を手に、一通り村内を散策します。

<鐘楼を下から望む>

まず目についたのは、明善寺の鐘楼門。

扇垂木の上に入母屋状の茅葺屋根が載っていて、面白い形をしています。

茅葺なのは、ここが白川郷であるからなのでしょうか。

神田家

いざ初めての合掌造りに、と思うと気持ちがワクワクします。

<囲炉裏の火。中央に見える横架材は「牛の木」と呼ばれ、およそ2尺はあるかと>

<囲炉裏の火。中央に見える横架材は「牛の木」と呼ばれ、およそ2尺はあるかと>

まず目に入ってきたのは、実際に火が焚べられている囲炉裏。

<白くかすんでいるのは囲炉裏の煙。その煙を上まで送る為、床が簀子状になっている>

とてもいい匂いがします。

いろいろな資料などで見聞きしていましたが、実際に見ると感動します。

ここで生じた煙は、隅々まで上階へと伝わっていき、各所で燻蒸効果をもたらしていることがよくわかります。

4階まで上がっていき屋根裏を見学することができるのですが、どの階にいても自分が燻されてることがよくわかります(笑)

構造においても、合掌梁の根元が鉛筆のように加工されている「駒尻」という納め方がされており、強風や地震時の応力をうまく逃がすことができるそう。

町家では見られない納まりで、勉強になります。

それだけではなく、様々な補強や納まりが行われており、合掌造りを長く維持するために考えだされた先人の知恵や知識は、とても素晴らしいとただただ感心しきりです。

<駒尻という独特な納め方>

<根曲がりの木も重要な部材となる>

<釘や金物を使わず、主にネソを使い、締め上げている。この納め方で、あの大きな三角屋根を構築しているのはすごいことだと思います>

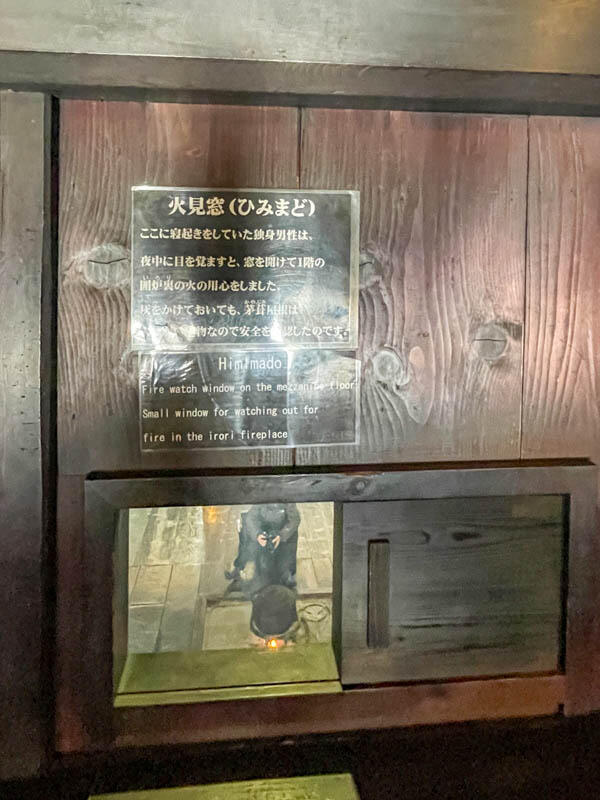

また、中二階にあたる場所に部屋がありますが、ここは独身の男性、もしくは使用人が寝泊まりしていた模様。

彼らには重要な役割があり、夜の火の番をしていたそうです。

<窓から囲炉裏の火が見える。独身はつらい??>

<窓から囲炉裏の火が見える。独身はつらい??>

そのため、室内側の壁には火見窓と呼ばれる小窓があり、囲炉裏をすぐに確認することができます。

冬の生活だけでなく、合掌造りにおいても、「火」はとても重要なものであり、その一方で、その危険性を十分に理解しているからこその間取りなのだろうと感じました。

和田家

こちらは国の重要文化財に指定されており、囲炉裏に火は焚べられていませんでした。

<燻され具合の違いがよくわかる>

そのため、明らかに先ほどの神田家と違い、ネソや藁縄がきれいです。

囲炉裏で火を焚べているときの差がはっきりとわかります。

明善寺庫裡

初日の最後に訪れたのは、明善寺の庫裡。

他の建物と違い、外壁に漆喰が用いられ、格式が高くなっています。

そして、実際に住職の方の住まわれている現役の建物で、本堂へと通じる通路がつけられていて、外に出ることなく本堂と行き来することができます。

この時間になると、人の往来の少なさか、夕方からになったからなのか、足の裏を通じて床下からの冷気が伝わってきます。

<オエと呼ばれる大広間。囲炉裏に対して、家長などの座る場所が決まっている>

<オエと呼ばれる大広間。囲炉裏に対して、家長などの座る場所が決まっている>

京都の町家もよく「寒い」と言われるため、もしかしたら寒さに対処するために、雪国ならではの何かがあるのでは?と思い、受付の方に聞いてみましたが、特にないですとのこと。

ただひたすらに耐えるだけ、とのことでした。

おぉ、残念。

合掌造りの宿へ

夕方になり、再び宿へ向かい、改めてチェックイン。

白川郷にはいくつか合掌造りの宿があり、今回はその内の一つに宿泊しました。

お部屋の天井には当時のままの梁がかかっており、歴史を感じることができます。

外部の建具はガラスの入った木製建具ですが、障子を模したデザインのインナーサッシが付けられていて、窓からの冷気は感じません。

インナーサッシの機能性を、ここ白川郷で体感できました。

後ほど聞いたのですが、気持ちよく宿泊してもらえるよう、改装はしているとのことでした。

廊下に出てもヒヤッとする感じもせず、一晩通しても、寒さで困ったということはありませんでした。

当時を偲びながら、快適さを体現できる改装、私たちも忘れないようにしなければなりません。

この快適、八清の目指す快適は、機械的な快適さだけでなく、心地よい、何か落ち着くよなといった心境的なものが含まれていますが、まさにそれを感じ取ることができる宿でした。

それ以外にも、チェックインに合わせてお部屋を暖めていただいており、普段、ビジネスホテル歴が長い者としては、先にお部屋を暖めていただけていることがこんなありがたいことかと、密かに感動していました。

食事は別のお部屋です。

こちらの部屋の床は板張りで、その色味と風合いが歴史を感じさせてくれます。

そんな空間で、窓の外を眺めながら、ここからの景色も大きく変わっていないんだろうな、などと思いながら、夕食の郷土料理をいただきました。

どれもとてもおいしかったのですが、一番衝撃だったのは、石豆腐。

固いですよと説明を受けましたが、想像以上でした。

夕食後は、夜の白川郷を見に行きます。

これは、チェックイン時に宿の方とお話をする中で、本来の白川郷の姿が見たいのでしたら、夜や早朝の散歩がいいですよと勧められたこともありますが、私自身、できたら見てみたいと思っていたことも事実。

ここは行くしかないでしょう!と、宿のライトをお借りして、いざ、散策へ。

静かです。

ものすごく静かです。

昼間の喧騒が嘘みたいです。

出歩いている人はいません。

数人すれ違いましたが、私と同じく宿泊している人のようでした。

2月28日(金) 岐阜(白川村)~石川(金沢市)

2日目の朝も散策してきました。

ちょうど地元の方が仕事へ向かったり、小学生たちが学校へ向かったりする時間帯と重なりました。

それでもやっぱり静かです。

多分、数年前までは昼間もこの状況に近いものだったのではと思います。

事実、私の妻が学生時代に訪れた際の写真を見せてもらったことがありますが、今のような人だかりが映っているものは一枚もありませんでした。

そう思うと、私たち観光する側の人間は、ここで生活をしている人がいる、その生活の一部を見せてもらっているということをきちんと理解しなければならないと改めて考えさせられました。

<よく見ると鯉じゃない魚が泳いでいる!>

余談ですが、白川郷にゴミ箱はありません。

イートインできる食べ物屋さんはありましたが、ゴミは基本的に提供したお店が処分するルールのようです。

なので、食べ歩きをすることはなく、みんなお店の周辺で食べてゴミを捨てていきます。

自動販売機も村内には2台くらいでしょうか。(個人調べ)ここだけは、缶ゴミ用のゴミ箱があります。

この白川郷の景観を守るために、このような仕組みが築かれているのだろうということがわかります。

<白川郷が山に囲まれていることがよくわかる朝の様子>

合掌造り民家園

白川郷の村内から出会い橋を渡った先にある、合掌造り民家園を見学しました。

野外博物館となっており、移築され県重要文化財指定になっている9棟を含めた、25棟もの合掌造りがあります。

<民家園への通路>

<民家園への通路>

合掌造りの模型や、かつて存在していた岐阜、富山県境の加須良と桂の合掌集落の当時の様子がパネル展示がされていたり、歴史についても触れることができます。

また、白川郷に現存する最古の合掌造りの建物もあり、その妻側の外壁は板壁でなく、丸太を立てた間に茅を入れて外壁としています。

時代が遡れば遡るほど、今以上に茅と密接な関りがあったのでしょう。

園内は各建物を結ぶ最低限の通路は確保されていますが、まだまだ雪が多く残っています。

昔はこんな雪深い中で生活していたのでしょうね。

宿の方とのお話のなかで、昔は、雪かきをしてもしても、次の日の朝にはまた積もっていて、いつになったら雪は降りやむだろうと、いつまで雪かきをしなければならないのだろうとばかり考えていたそうです。

それだけに、雪国の人たちにとって、春は本当に待ち遠しいものだったとおしゃっていたことがとても印象的でした。

<雪景色を見に来る観光客をよそに、集めた雪を捨てに行く>

金沢の武家屋敷に泊まる

<表門>

二日目の宿は、「町の踊り場」さん。

合掌造りという普段経験できない宿に宿泊したことから、二日目の宿も普段経験できないところがないかと探し、見つけたのがこの一日に二組限定の宿。

<チェックインは隣の蔵で行う>

<蔵の内部。奥はカフェスペースになっていて二階に上る階段もある>

<蔵の内部。奥はカフェスペースになっていて二階に上る階段もある>

泉 鏡花、室生犀星とともに金沢三文豪と称される徳田秋聲。

その異母兄、正田順太郎が住んでいた築150年の武家屋敷です。

<玄関は二つあり、完全に内部空間は分けられている>

<私が宿泊した側の玄関>

<鮮やかな弁柄色の壁が出迎えてくれる>

チェックインすると、こちらもお部屋が暖かい。

あぁ、暖かいお部屋、ありがたいです。

武家屋敷と聞き、やはり町家と同じように寒いのでは?と思いましたが、こちらもばっちり床暖房が設置されています。

エアコンの本体は室内に見せず、天井内部にあるのでしょう。

天井の一部を加工して吹き出し口が設置され、寝室と居室を同時に暖めるようになっています。

建具は古建具のままで、室外側に新たにサッシを設置しており、外部からの冷気も感じません。

インナーサッシにしていないのは、建具のガラスが当時のままの板ガラスであり、その質感や雰囲気を損なわないようにするための配慮でしょう。

<居室から庭を見る>

<居室から寝室を見る>

<襖の引手>

<障子に朝日が差し込みます。贅沢な瞬間です>

<庭から母屋を見る>

(左)外部サッシ、(右)縁側は大きな一枚板が約8枚。楠でしょうか?

ちなみに、お風呂は源泉が引かれており、武家屋敷に泊まりながら、温泉にも入れるという、なんとも贅沢な体験もしました。

チェックアウト時には、蔵の二階も見せていただきました。

昨年の能登半島地震により、こちらの建物も被害を受けたようで、一階の壁と柱、貫との取り合いのところには、補修の跡が残っていました。

<徳田秋聲が帰郷した際に寝泊まりしたという二階>

<欄間には市松模様の障子>

3月1日(土) 石川(金沢市)

最後に訪れたのは、こちらも前から見てみたかったひがし茶屋街。

と、その前に主計町の茶屋街も見て回ります。

(左)主計町の一本南の路地の入口、(右)さらに奥にある路地がいい雰囲気です

ひがし茶屋街より、規模は小さいですが、人が少なく落ち着いてみることができます。

初めて金沢の伝統的な街並みを見ましたが、建具の格子が細く、とても繊細な意匠です。

ですが、外壁の下見板が足元から桁まで続いており、その重厚感と繊細さのギャップが何とも言えません。

そして何より違うのは、雨戸がついていること。

しかも明かりが入るようにガラスがはめられています。

これらの格子や下見板、雨戸の意匠は、雪と寒さに対する対策からだろうと考えながら、京都にはない意匠に見入ってしまい、なかなか前に進めません。

残念ながら路地の幅が狭すぎて写真が撮れません。(後ほどのひがし茶屋街のほうで)

<暗がり坂。上った先は神社の境内>

<暗がり坂。上った先は神社の境内>

路地の一角に暗がり坂と呼ばれる坂があり(もちろん明かり坂もある)、この坂を抜けると神社の裏側にでます。

<そのお社>

ドラマか映画でしか見たことのないようなシチュエーションで、いい雰囲気です。

静かな路地の雰囲気も情緒があります。

<浅野川対岸からみた主計町。三階建ての町家が目を引く>

ひがし茶屋街

こちらは主計町と違い、やはり観光客が多いです。

メインであろう通りは広く、ファサードの意匠もきれいに整備されています。

お店も数多くあったのですが、格子で中が伺えず...小心者の私はなかなか中に入れませんでした(涙)

<下見板が上から下まで。大変だ(心の声)>

<出窓の下も下見板のようなデザインに!>

<改装した建物も同じ納まりになっています。すごい>

街並みの中に工事中の建物がありました。

隣の建物と意匠を合わせてあるのでしょう。

<隣のような「味」が出るまでにはどれくらいの年月がかかるのでしょうか>

工事の看板がありましたが、金沢市の保存整備事業での補助金を活用しているようです。

気になって少し調べてみましたが、国により選定された伝統的建造物群保存地区において、金沢市より受けられる制度のようです。

しかも、地区内であれば伝統建造物以外にも適用されることからもわかるように、行政も一体となって、より積極的に街並みの保全に取り組んでいることがわかります。

いい制度ではないかと個人的に思います。

他にも回る予定をしていたのですが、いろいろと街並みを見ている間に、時間が無くなってしまいました。

研修を通して

念願だった白川郷をやっと見に行くことができました。

資料ではよく理解できていなかった合掌造りの構造なども、現地で体感することができ、非常に勉強になりました。

また、白川郷の宿でも、金沢の宿でも、当時のままの形や意匠を損なうことなく、宿泊体験をしてもらおうとする工夫が各所に見られました。

これにより、私自身、忘れられないとても贅沢で貴重な経験ができました。

次はプライベートで、その時は今と違う季節に行きたいですね。

私の勝手な感想が盛り込まれておりますが、レポートは以上となります。

ほかの記事を見る

八清社員が日本各地へ興味が赴くままでかけ、見て、聞いて、普段の業務では得られない知見を広めてきましたのでレポートします。

コメント